今回もジャンク品の修理作業です。

今回はマキタのペンインパクトドライバーTD022Dです。

執筆時点で7.8年ほど前に発売された機種ですが、一応まだ現行機種です。

これも正常に作動しないジャンク品として販売されていた物を購入しました。

使用感はありますが、比較的キレイな外観です。

スイッチの手応えも異常は感じられませんし、

ビットを入れるスリーブも、少し動きが渋いですが問題なさそうです。

ひとまずバッテリーを入れてみて、状況の確認からしていきます。

スイッチを入れてみると、始めは一応回りました。

ところが、すぐにブーンという音がするだけで回らなくなってしまいました。

少しだけ回ったり、回らなかったり不安定な挙動です。

さっそく分解して原因を探してみます。

(一番下に作業の動画のリンクがありますので、映像でご覧になりたい方はそちらをご覧くださいませ。)

分解する時はもちろんバッテリーは抜いておきます。

まずはバッテリーを入れるグリップ部分から分解します。

側面に見えるボルトをドライバーで緩めて抜きます。

グリップ部分だけで3本のボルトがあります。

バッテリーを差し込む部分の内側の端にある小さなプレートを外します。差し込まれているだけなので、ピックで引っかれば外れます。

少しサビています。

ボルトとプレートが外れたら簡単に分割できました。

内部もそんなに汚れていません。

バッテリーとの接続端子を浮かして本体と分離させます。

モーターやハンマーが入っている本体側も分割します。

こちらも側面のボルトを緩めるのですが、

安物の電動ドライバーで緩めようとしたらネジを舐めそうになったので、

普通のドライバーに持ち替えて慎重に緩めました。

こちらの面だけで4本のボルトがありますので、すべて抜き取ります。

反対の面の先端にも1本ボルトがありますので、こちらも緩めます。

ここはプラスチックのハウジングではなく、内部の金属部品に固定されているボルトの様で、かなりしっかり締まっています。

危うく舐めそうになったので、ドライバーを叩いてしっかり噛ませてから緩めました。

こんな序盤でネジを舐めて手間を増やしたくないので慎重に作業しています。

ネジを全て抜くと、パカッと開けることができました。

内部は少しグリスが付いている程度で、これまでのジャンク品たちに比べるととてもキレイです。

溝にハマっているだけのLEDと配線を浮かせて、

スイッチをロックするレバーを外しておきます。

内部の部品一式を繋がったまま持ち上げて取り出します。

それぞれ刺さっているだけなので、順番に抜いてバラバラにします。

どこに故障の原因があるのか、順番に見ていきます。

まずはモーターにくっ付いているプラスチックのギヤケースの中のベアリングを抜きます。

ここもピックを使ってひっかけて抜くことができます。

抜けたベアリングをキレイに拭いて、指で回してみると、クルクルと滑らかに回ります。

このベアリングは問題なさそうです。

その奥にある小さいネジを外して、ギヤケースをモーターから外します。

モーターのシャフトをつまんで回してみても、特に抵抗や引っ掛かりを感じることも無く正常な様子です。

外観も異常は無く、特に焦げているようなこともありません。

この状態で一旦スイッチとバッテリーを繋いでみて回転するかどうか確認します。

問題なく回転しているように見えます。

スイッチを捻る量に応じて回転も変化していて正常なようです。

スイッチとモーターは正常なようなので、ギヤやハンマー部分から先のチェックをします。

ビットを差し込む先端部分です。

アンビルという名前らしいハンマーで叩かれる部品やピンを外し、ベアリングやスリーブの動きを確認してみますが特に異常は見受けられません。

ギヤ部分を分解してみます。

ワッシャを取るとピンがありますので、それを抜きます。

突いたり振ったりしても抜けなかったのですが、磁石で簡単に抜くことができました。

ピンを抜くと小さな歯車も横から抜き取ることができます。

言葉で説明するのは難しいのですが、中心のアンビルの溝とハンマーの内側にボールが入っていて、スプリングで押さえられることで抜けないようになっているようです。

なのでスプリングを縮めた状態で維持して、ボールを抜く必要があります。

私の非力な指の力では、ボールが抜ける位置までスプリングを縮めることはムリそうなので、プーラーを使って押さえます。

良き位置まで押し込むことができたらピックを使ってボールを掻き出します。

ボールは両側に合計2つ入っています。

ボールを抜いてプーラーを外すと、ハンマとアンビルを分離させることができました。

古いグリスを取り除きながら、各部品をチェックして見ますが、破損していたり歪んでいたりするような事はなく、特に不具合があるようには見えません。

故障の原因はココでもなさそうなので組み戻します。

分解したときと逆の手順で、プーラーを使って縮めた状態で今度はボールを入れます。

対角線上に来るように2つのボールを入れます。

新しいグリスも塗っておきます。

横から歯車を差し入れて、グリスを塗ったピンを通します。

滑らかに回ることを確認しておきます。

ワッシャもいれて、ギヤケースと組み合わせてみたりしますが問題は無さそうです。

ビットを差し込む先端部分もグリスを塗って、ピンやアンビルを組み戻しておきます。

ハンマーと組み合わせてみて、動きを確認してみますが特に異常は無さそうです。

ここまでで一通り全体をチェックしたはずなのですが、問題がありそうな部品を見つけることができず。

「分解して組み立てたら何故か動いた」というパターンかと思いながら、一度組み立ててみることにします。

モーターにギヤケースを取り付け、ギヤから先端を嵌め込みます。

スイッチにモーターを差し込み、まとめてハウジングに収めます。

ギヤケース部分に向きがあり、二分の一の確率で反対でしたので、スイッチを挿し直します。

全体が収まったらLEDとその配線を溝に収めます。

フタを閉め、ボルトを入れたらバッテリーを繋いで作動させてみます。

相変わらずモーターの回転する音はするのに、先端は回っていません。

もう一度分解して、改めて中身だけで動かしてみます。

ギヤとハンマー部分だけを差し込んだ状態で、スイッチを入れると回転します。

さらに先端部分も差し込んでスイッチを入れても回転します。

中身だけで動かすと動くのはどういうわけかと思いながら何度も動かしていると、

中身だけの状態で故障症状が再現されました。

音がするだけで回っていません。

モーターから回転する音が聞こえるのに、シャフトは回っていないという状態です。

いろいろ試してみると、どうやら無負荷の状態だと回転するのに、指で押さえる程度のわずかでも負荷がかかると空回りしてしまうようです。

つまりこれはモーターが故障している疑いが強いです。

確認の為、モーターの側面の穴からピックを突っ込み、内部のローターにひっかけて回らないように押さえた状態で、シャフトを指で回してみます。

シャフトだけがクルクルと回るではありませんか。

磁力によって回転する部分と、その力を出力するはずのシャフトがそれぞれ独立して動く状態なので、回転音はするのにそこから先が回っていないという状況も納得です。

これで故障箇所の特定ができましたので、新品のモーターを注文します。

モーターが届くまで暇なので、先端のビットスリーブの動きが渋いのを改善します。

先端はCリングが入っているので、それをピックで外します。

Cリングを外すと、ワッシャとスプリングが入っていますのでそれらを抜きます。

さらにスリーブを抜き取ると、側面にボールが入っています。

両側に入っていますので、これを無くさないように磁石で回収しておきます。

特段錆びているようなことも無いのですが、汚れてはいますので潤滑剤を吹いてキレイに掃除します。

スリーブの内側も同様にキレイにします。

キレイになったらボールを入れて、スリーブ、スプリング、ワッシャの順に入れて、Cリングで止めます。

これだけでずいぶんスムーズに動くようになりました。

使っているうちにホコリなどが堆積して動きが悪くなるんだろうと思いますので、定期的に掃除が必要なようです。

そんなことをしているうちにモーターが届きました。

古いものと比較してみます。

さすがに全く同じ部品なので見た目は一緒です。

改めて、古いモーターにピンセットを差し込んで内部のローターを固定した状態で、シャフトが回ってしまっていることを確認します。

次に新しいモーターでも同様に固定して、シャフトを回そうとしてみますが、こちらは回りません。

やはり見立て通り、モーターに問題があるという事で間違いなさそうです。

新しいモーターを使って、組み立てて行きます。

ギヤケースにはモーターと接する面に突起が出ています。

片やモーター側には穴が開いていますので、それらが合う向きで取り付けます。

小さなプラスネジ2本で固定します。

ギヤケースの中にベアリングを入れます。

相手はプラスチックなので、工具を使って圧入せずとも、指でグッと押し込めば入れることができます。

ギヤとベアリングの内側にはグリスを塗っておきます。

アンビル側にもグリスを塗って、モーターに接続します。

歯車が2枚あるので位置が合わないと入れにくいですが、ゆすりながら押して入れることができました。

先端部分も差し込んで、滑らかに回ることを確認したら、モーターにスイッチを接続します。

中身をまとめてハウジングに収めたら、LEDとその配線も溝に収めます。

上部にスイッチのロックレバーを取り付けて、もう半分のハウジングを被せます。

ハウジングを固定する5本のネジの内、先端部分のネジは分解する時に舐めかけたので、新しいものに交換します。

新しいネジには、青いネジロック剤のようなものが初めから塗られています。

片側に4本、先端部分だけ反対側にもボルトがあるので計5本です。

ここでちらっと余っている部品に目をやると、グリップ部分のネジに混ざって緑の部品が転がっているのに気付きました。

内部のラバーピンを入れ忘れています。

内部の部品たちが動かないように固定しているもので、必要だから存在しているものなのだろうと思いますので、まぁいっか。というわけにはいかず、仕方が無いのでもう一度分解します。

スイッチの後端に2本のラバーピンを差し込みます。

先端のビットでグッと力を入れた時に、中身全体が押し込まれてしまわないようにするための物の様です。

改めて組み立てたら、グリップ部分を取り付けます。

ヒンジ部分を差し込んで、バッテリーの接続端子を溝に収めます。

ミッチリ詰まっている本体側とは対照的に、グリップ側はスカスカです。

(バッテリーが入るスペースなのでそりゃそうなのですが。)

もう片側を被せたらボルトで固定します。3本のボルトの内、ヒンジ部分だけ長いボルトです。

スムーズにグリップが可動する事を確認したら、後端内側にプレートを差し込むのですが、外した部品は錆びていたので、新品に交換します。

磨いても良かったのですが、1枚20円でしたので交換した方が早いです。

グリップ部分の後端あたりはボルトで固定されていないので、プラスチックが反って開いてしまわないようにしている部品だと思われます。

コレで作業は完了しました。

未通電の状態でレバーやスイッチ、スリーブなどの動きを確認したら、いよいよバッテリーを入れて作動させてみます。

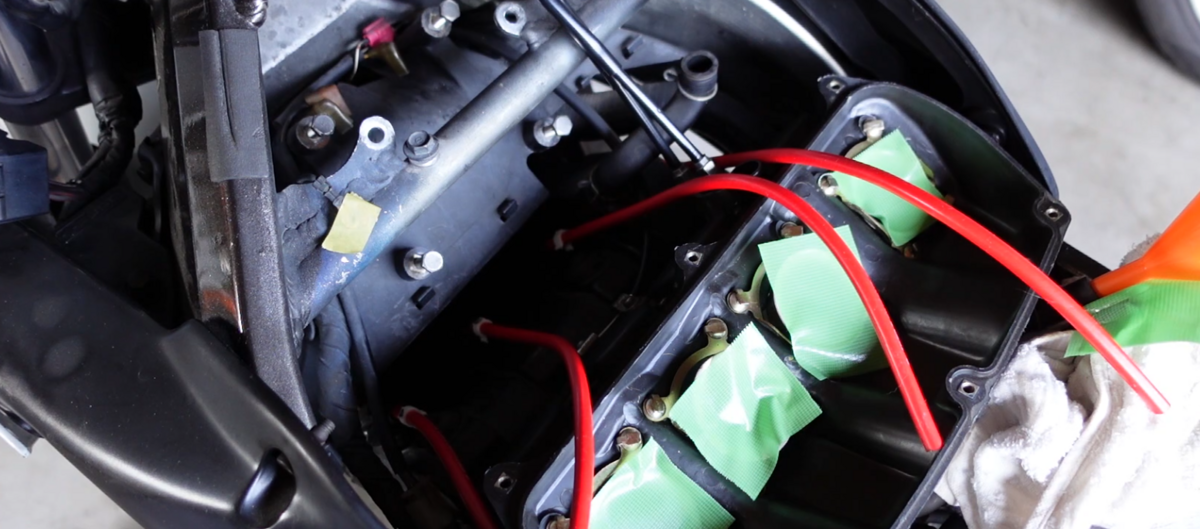

何も入っていないと、回っているかどうか画像で分かりにくいので、ビットを差し込んでマスキングテープを貼ってあります。

動きました。

変な異音もすることなく、スイッチの操作量で回転数も制御できています。

しかし、負荷がかかる状態でも問題ないのか、実際に使用して確認してみます。

まず装着したのは1ミリのドリルです。

木材に穴を空けられるか試してみます。

空けられました。

次はその穴にビスを打ち込んでみます。

打ち込めました。

もちろん逆回転で抜くこともできます。

今度は下穴無しで打ち込んでみます。

木材が割れましたが、それだけトルクがかかっていることは確認できました。

というわけで無事に修理することができました。

故障の原因はモーターでした。

今回は部品単位で交換してしまいましたが、ローターとシャフトがどうやって固定されているかなんて、今まで考えたことも無いので、そのうち壊れたモーターを分解して内部がどうなっているか確認してみたいなぁと思います。

作業の様子を動画にしましたので、詳細な作業の手順を知りたい方と、暇で時間を持て余している方は是非ともご覧いただけると嬉しいです。